引っ越しして住所が変わると不動産登記の住所変更も必要です。

登記に不整合があると不法占拠に対抗できなかったり、意図せず固定資産税を滞納してしまう可能性があります。

司法書士さんにお願いすると費用が高額になるため放置している人もいると思いますが、自分で申請すれば物件あたり1000円で済みます。

簡単なのでこの機会にやってみましょう。

従来どおり紙で申請する方法もありますが、今回はオンライン申請の方法を説明します。

紙の申請のほうがわかりやすいのですが、オンラインで申請した方が楽です。複数の物件を持っている場合は申請書のコピーができたり、申請後の進捗を確認できたり、不備があった際の訂正&再提出もオンラインですぐに出来るので。

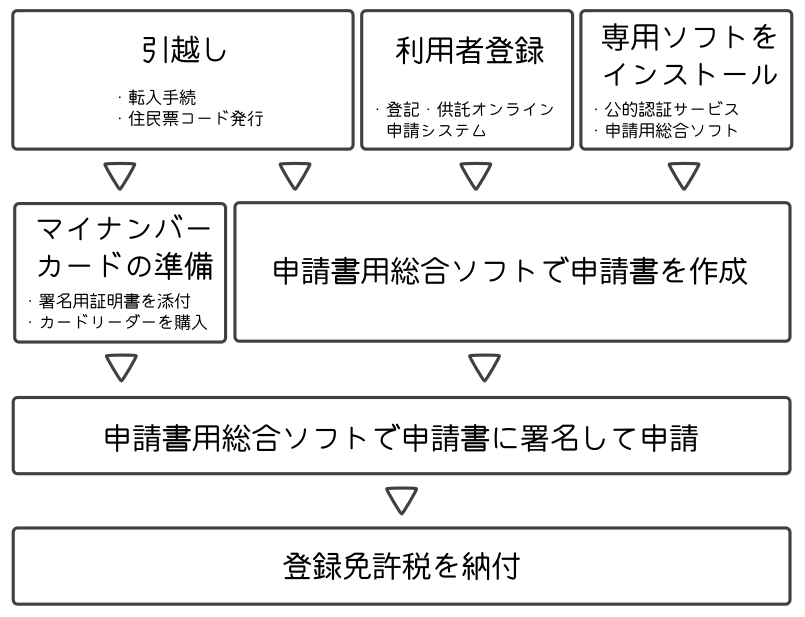

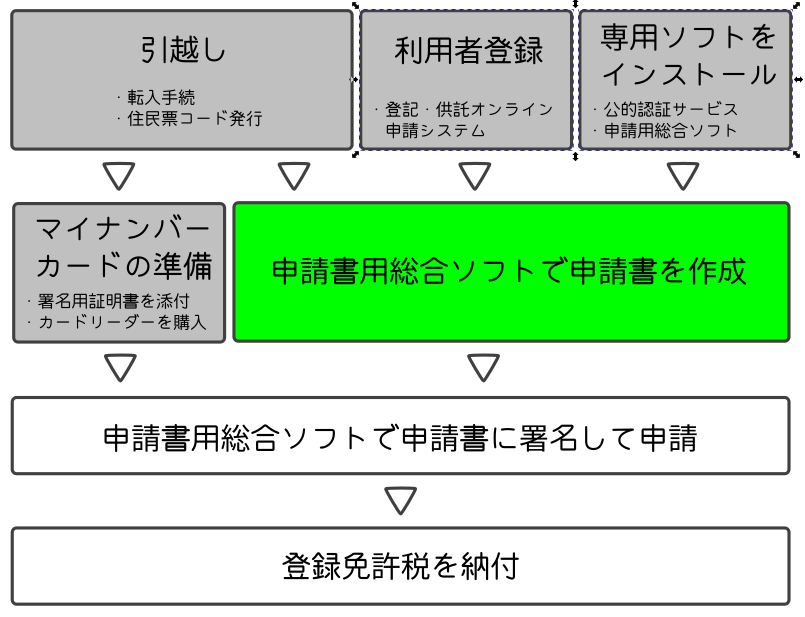

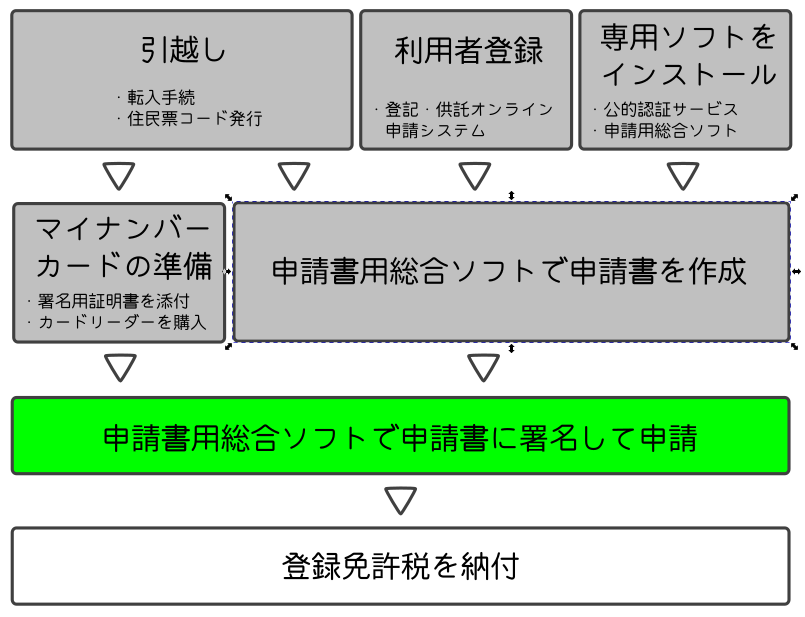

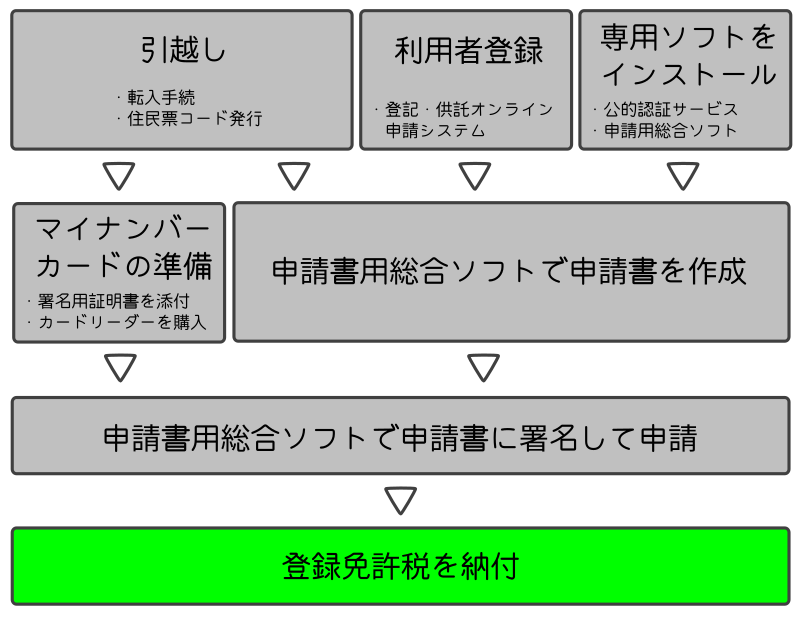

大まかな流れは以下のとおりです。

※2022.1.18 更新 文章を減らして図にしました。Androidスマートフォンをカードリーダーとして使用できる旨を追記しました。

※2023.6.2 区分所有の場合の入力方法と、送信時に表示される警告について追記しました。

手続きの概要

目次

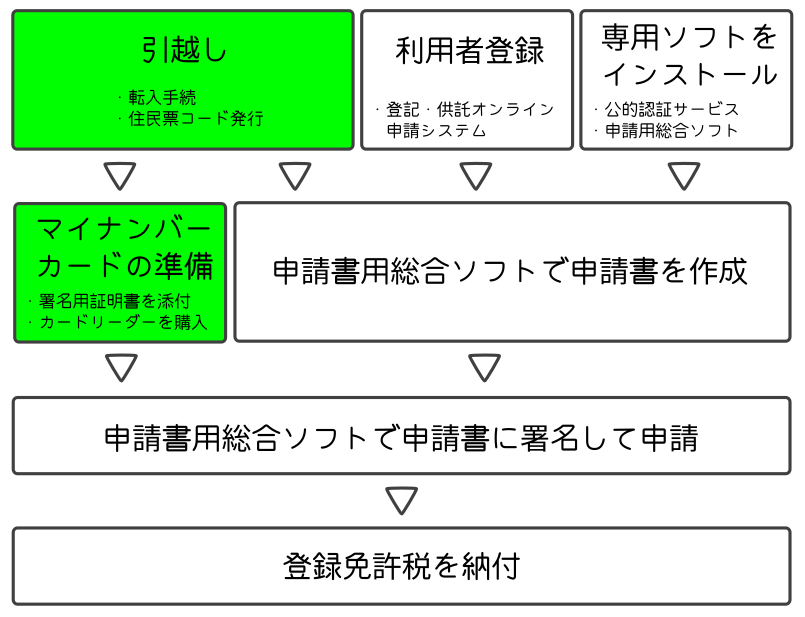

- 手順1 引っ越ししてマイナンバーカードを準備する

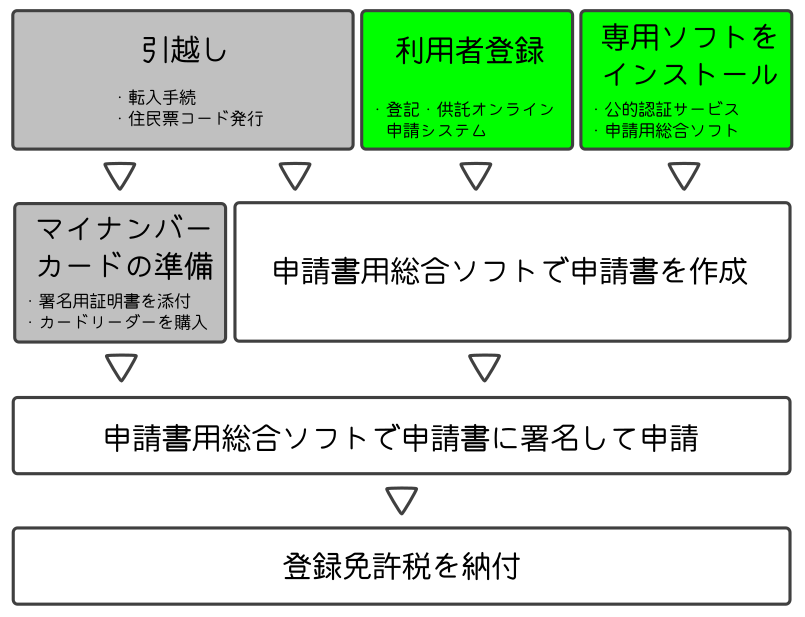

- 手順2 利用者登録して専用ソフトをインストールする

- 手順3 申請用総合ソフトで申請書を作成する

- 手順4 申請書に署名してオンライン申請する

- 手順5 登録免許税を納付する

- 補足 補正が必要になった場合

オンライン申請には専用ソフトが必要

オンライン申請はブラウザで申請する方法と専用ソフトで申請する方法の2種類あります。

| Web申請 | 登記ねっとで申請する |

| 専用ソフト | 専用ソフト「申請用総合ソフト」を使う 今回はこちら |

それぞれできることとできないことがあり、今回やろうとしている不動産登記の住所変更は専用ソフトである「申請用総合ソフト」でなければできません。

インターネットバンクの口座があれば登録免許税の支払いが楽

登録免許税の支払い方法は電子納付が便利です。

オンライン納付できる金融機関のインターネットバンク口座を持っていれば、申請用総合ソフトから即日支払いができます。(途中でブラウザが起動され、銀行の手続き画面が表示されます)

オンライン納付できる金融機関でなくても銀行のインターネットバンクからの振込やATMからの入金でもOKです。ただし納付の確認が翌日になる場合があります。

電子納付の納付期限は法務局の受付から24時間以内とかなりシビアなのでオンライン納付できる金融機関を推奨します。

上記のいずれもできない場合は申請書を印刷して収入印紙を貼り付けて法務局に郵送します。

手順1 引越ししてマイナンバーカードを準備する

オンライン申請の前にマイナンバーカードを準備します。

とはいっても、よっぽど情弱な人でない限りマイナンバーカードは持っていると思うので、住民票コードの発行とカードリーダーを購入するだけです。

住民票コードを発行する

「住民票コード」はあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、住民票の代わりになる番号のことです。自治体の戸籍もしくは住民課の窓口で申請すれば無料で取得できます。転入届を提出する際に一緒に発行してもらいましょう。

住民票コードは個人に割り当てられる11桁の番号です。 一部のオンライン行政サービスでは住民票コードを入力することで住所や氏名の入力を省略できます。 住民票コードは転居や氏名を変更しても不変なので一生使えます。 なお住民票コードを元に作られるのがマイナンバーです。住民票コードは行政機関でしか使えませんが、マイナンバーは民間企業でも使用できます。

マイナンバーカードを準備する

オンライン申請には署名用証明書付きのマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。

- 署名用証明書付きのマイナンバーカード

- 通常は既にマイナンバーカードに署名用証明書がついています。

- マイナンバーカードを作る時にながーいパスワードを設定したアレです。

- 意図的に署名用証明書を付けなかった人は自治体の窓口で追加できます。

- カードリーダー

- 安い接触タイプなら1000〜3000円台で購入できます。

参考までに→Amazonの検索結果

- Androidスマートフォンを使用していて、なおかつWindows PCとBluetooth接続できる場合はカードリーダーの変わりにAndroidスマートフォンを利用できます。

- 安い接触タイプなら1000〜3000円台で購入できます。

カードリーダーは非接触型を強く、強く、強く推奨します

接触型のカードリーダーを何度も使うとマイナンバーカードのICチップに傷がつきます。

マイナンバーカードは生活インフラとして使用する機会が増えるため、可能な限り非接触型の利用を推奨します。

司法書士さんにお願いしたら数万円かかる手続きが2000円で済む様になるので、1万円くらいの非接触型リーダーを買ってもすぐに元がとれます。

取り急ぎAndroidスマートフォンで代用するのも良いと思います。

ただ、機種変更時の再設定や今後マイクロ法人を起業する人が増えることを考えるとカードリーダーを用意しておいたほうが良いと思います。

手順2 利用者登録して専用ソフトをインストールする

登記・供託オンライン申請の利用者登録をする

専用ソフトをインストールする前に、登記・供託オンライン申請をするためのアカウントを作る必要があります。

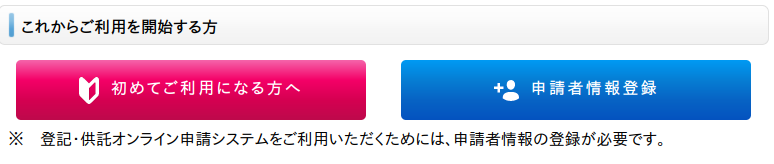

アカウントは登記・供託オンライン申請システムのホームページの真ん中あたりにある「申請者情報登録」で作成します。

登録自体はさくっとできるのですが、お役所システムらしく平日の8:30〜21:00までしか登録できないので注意が必要です。

専用ソフトをインストールする

オンライン申請では2つのソフトウェアを使います。

| JPKI利用者ソフト | 正式名 : 公的個人認証サービス利用者クライアントソフト ICカードリーダー経由でマイナンバーカードを使用するソフト マイナンバーカードに署名用証明書が付与されているか確認できます。 |

| 申請用総合ソフト | 正式名 : 登記・供託オンライン申請システム 申請用総合ソフト 登記申請書を作成するソフト 今回は不動産登記で使用しますが、会社を設立する法人登記でも使えます。 |

公的個人認証サービス利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)

公的個人認証サービスのサイトからダウンロードできます。

インストールが成功するとスタートメニューに「公的個人認証サービス > JPKI利用者ソフト」が登録されます

Androidスマートフォンをカードリーダーの代わりに使用する場合はAndroid側にもソフトのインストールが必要です。

登記・供託オンライン申請システム 申請用総合ソフト(申請用総合ソフト)

登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードできます。

インストールが成功するとスタートメニューに「法務省 > 申請用総合ソフト」が登録されます。

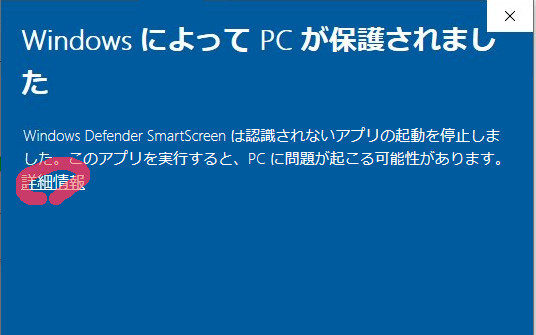

インストール中にWindows 10 Difenderに引っかかってインストールがブロックされる場合

「詳細を表示」をクリックすると表示される実行ボタンを押して無理矢理先に進みます。

申請用ソフトのマニュアルを見てびびる

とりあえずマニュアルを読んでおこうと思い、「操作手引書」の「不動産登記」をダウンロードしてみました。

632ページ

超大作すぎて読むのつらたん...

ここまでの確認

このあと実際に申請用総合ソフト申請書を作成するのですが、念の為ここまでの作業を確認しましょう。

- 自治体で住民票コードを発行してもらいましたか?

- マイナンバーカードを持っていますか?

- マイナンバーカードに署名用証明書はついていますか?

- カードリーダーまたはAndroidスマートフォンを準備しましたか?

- JPKI利用者ソフトをインストールしましたか?

パソコンのスタートメニューに「公的個人認証サービス > JPKI利用者ソフト」がありますか? - 申請用総合ソフトをインストールしましたか?

パソコンのスタートメニューに「法務省 > 申請用総合ソフト」がありますか?

手順3 申請用総合ソフトで申請書を作成する

ここからは私が実際にオンライン申請した際の画面を例に説明します。

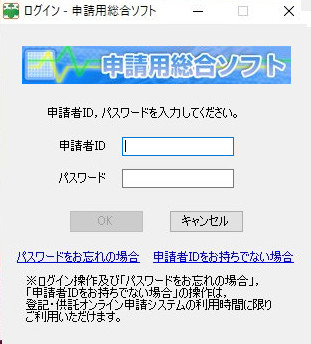

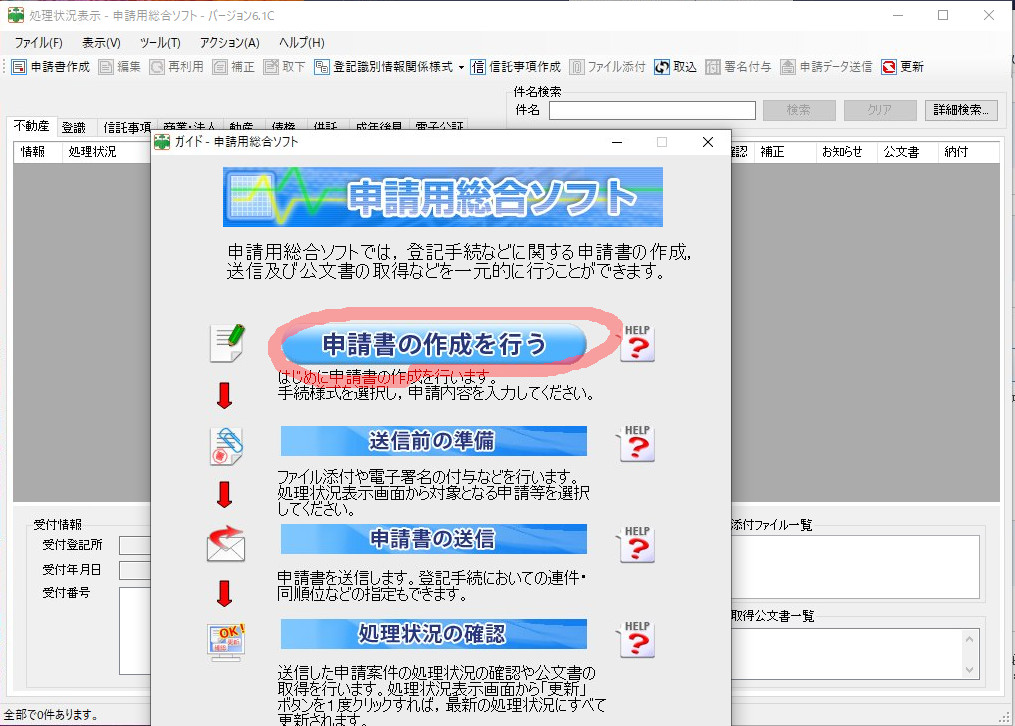

申請用ソフトを起動する

法務省 > 申請用総合ソフトを起動

最新の情報に更新するため何度か通信が発生します。

黙ってOKボタンを押し続ける。

バタバタが落ち着いたら事前に登録した申請者IDでログイン。

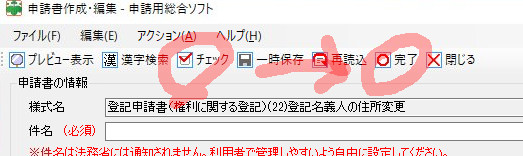

登記申請書を選択する

「申請書の作成を行う」ボタンを押して作成を開始します

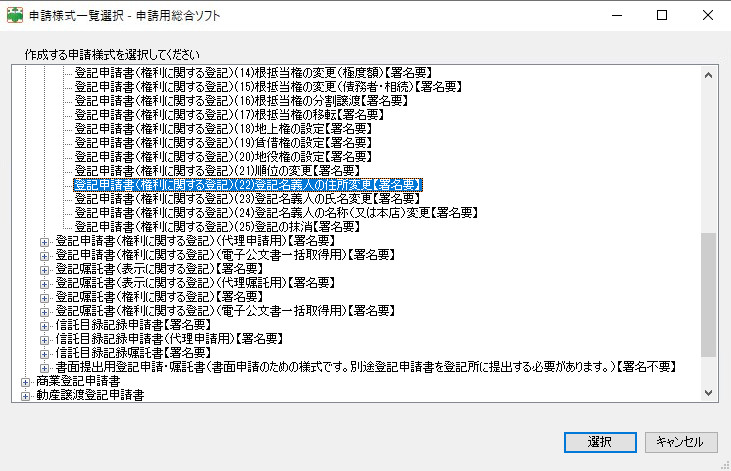

申請書の種類がた〜くさん表示されます。

住所変更で使う申請書は「権利に関する登記」です。

不動産登記申請書 > 登記申請書(権利に関する登記)【署名要】 > 登記申請書(権利に関する登記)(22)登記名義人の住所変更【署名要】

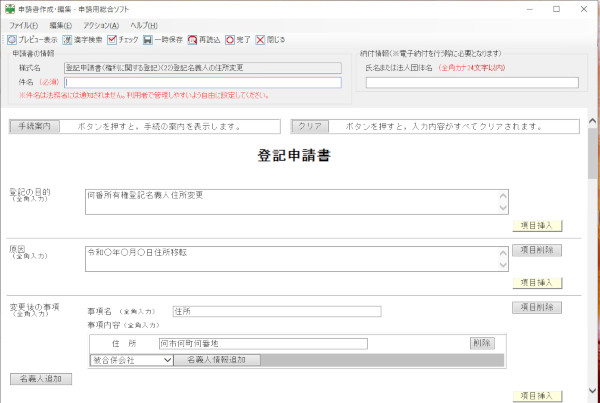

登記申請書を作成する

ここからが本番です。

上部の基本的な項目を入力する

基本的に申請書の書式に沿って入力すれば良いのですが、幾つか注意点があります。

- 件名・・・自分がわかれば何でも良いです。

- 納付情報・・・登録免許税の納付方法

- 電子納付… インターネットバンク、モバイルバンク、ATMによる振込で登録免許税を納付できます。電子納付がおすすめです。

- 登録免許税は登記をするための手数料で、引越しによる住所変更は不動産1件につき1,000円。土地と建物を申請する場合は2件なので2,000円です。

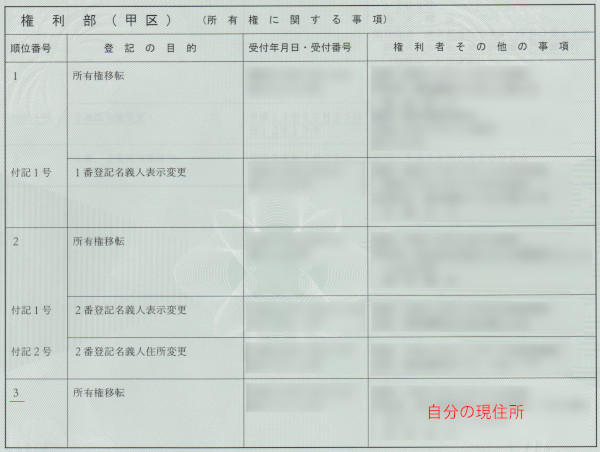

- 登記の目的

- 住所変更の場合「x番所有権登記名義人住所変更」と記載します。x番の部分は登記識別情報の「権利部(甲区)」に記載されている順位番号を記載します。

- 以下の例では3番に現住所(前住所)が記載されているので、登記の目的欄には「3番所有権登記名義人住所変更」と記載します。

- 原因

- 「令和●年●月●日住所移転」と記載。

移転日は住民票の転入日を記載します。 - 間違っていても法務局から電話がかかってきて法務局側で修正してくれますが、余計な手間をかけさせないようにちゃんと住民票などで確認しておきましょう。

- 「令和●年●月●日住所移転」と記載。

- 変更後の事項

- 事項名・・・「住所」

- 事項内容-住所・・・住民票に記載されている新しい住所を正確に記載。「1丁目」が「一丁目」と漢数字で住民票に記載されていたので、それも合わせて漢数字で記載します。

- マニュアルの記載例では市区以下から記載していますが、今の登記が都道府県から記載されている場合は都道府県から記載した方が良いです。

- 名義人情報追加・・・名前も記載したい場合はここで「氏名」を追加できる模様。今回は住所変更だけなので無視。

- 添付情報

- 「変更証明情報」と記載。

- 今回は住所変更だけなので住民票コードのみ添付します。

- 住民票コード情報入力・・・自治体で取得した住民票コードを入力

- 特例方式とかゴチャゴチャ書いてますけれども…

- 特例というのは「不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請」のことです。

- 電子申請する場合は添付情報も一緒に申請する必要がありますが、どうしても紙媒体しか無く電子化が困難な場合は持参か郵送でいいですよ。という特例が認められています。

- 今回は関係ありませんが、特例を適用する場合は以下のように記載します

- 変更証明情報(特例)・・・提出方法が未定

- 変更証明情報(特例)(持参)・・・持参で提出する場合

- 変更証明情報(特例)(送付)・・・郵送で提出する場合

- 申請先登記所

- このあと「不動産の表示」で不動産を選択すると自動で入力されます

- 手動で入力する場合は既存の登記に記載されている管轄している登記所を選択します。

- 「変更証明情報」と記載。

- 申請人

- 住所、氏名、電話番号を記載

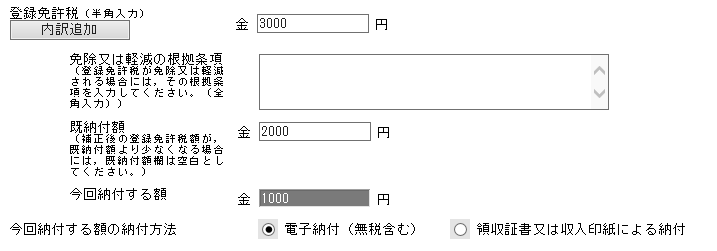

登録免許税に関する項目

- 登録免許税・・・土地と建物の両方なので2,000円。

土地が2つに別れている場合は建物1件、土地が2件で合計3000円になります。私はこれでハマりました。 - 登記完了証の交付方法は「オンラインによる交付を希望する」を選択。PDFで登記情報をダウンロードできる様になります。

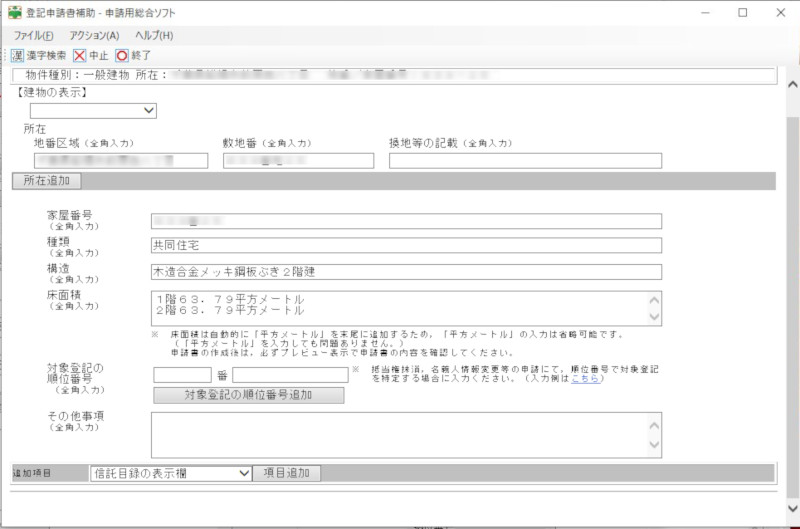

不動産に関する項目

不動産自体は何の変更もないのですが毎回入力しなければいけないようです。

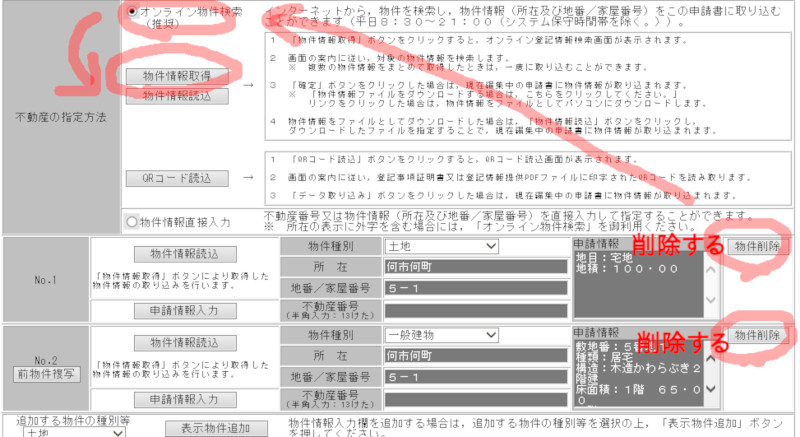

- 不動産の表示

- デフォルトで表示されている2つのサンブルを削除して「オンライン検索」から「物件情報取得」を選択

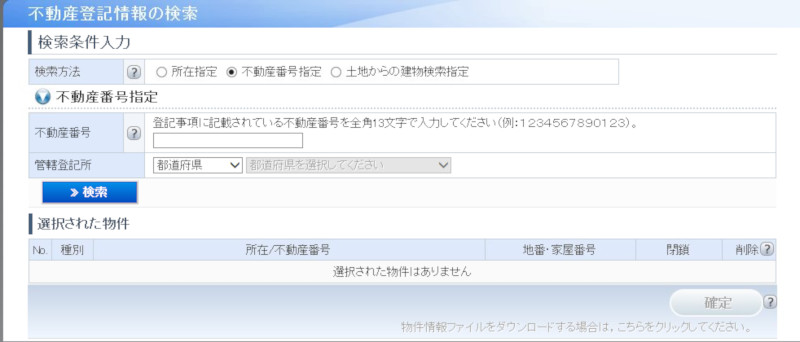

- 土地の不動産番号と登記に記載されている所轄登記所で物件を検索して「確定」する。

- 同様に建物の不動産番号と登記に記載されている所轄登記所で物件を検索して「確定」する。

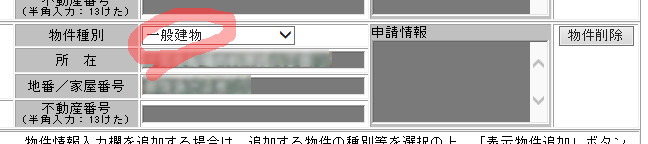

- 建物の場合は何故か物件種別が入力されない場合があります。1棟アパートの場合は「一般建物」、区分所有マンションの場合は「区分建物(専有)」を選択します。

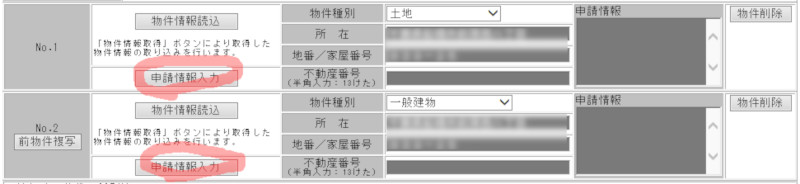

- 本来はこれで入力が終わって欲しいわけですが、どうやら所在と家屋番号以外は自分で入力しなければいけないらしいので、土地・建物ともに「申請情報入力」で詳細を入力。

- とはいっても、登記に書いている通り入力するだけです。「建物の表示」は特に入力なし。床面積は小数点も全角で入力します。

- デフォルトで表示されている2つのサンブルを削除して「オンライン検索」から「物件情報取得」を選択

チェックして保存

ここまで入力したら「チェック」ボタンを押してエラーが出ないか確認します。

- 問題なければ「プレビュー」を押して間違いがないか確認。

- 「完了」を押して保存

「閉じる」だとウインドウが閉じるだけなので「完了」を押します。

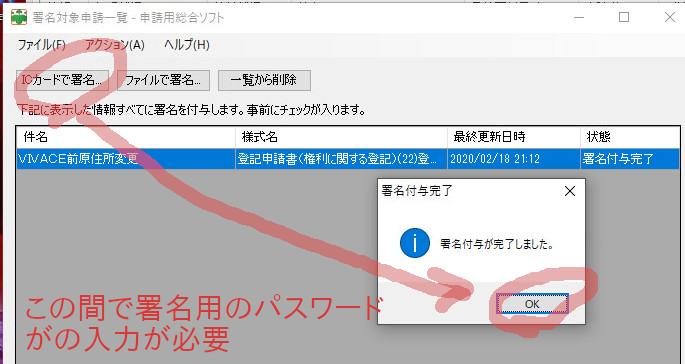

手順4 申請書に署名してオンライン申請する

いよいよ申請書の提出です。作成した申請書が偽造されないように電子署名を添付します。

申請書に電子署名をつける

作成した申請書は「作成済み【未署名】」という状態になっています。

これは「誰が作成した申請書なのかわからない。ひょっとしたらあなたのなりすましが悪意を持って作った申請書かもしれない」という状態です。

このままでは申請できないのでマイナンバーカードを使って署名を付けます。

- 申請書を選択して「署名を付与」ボタンをおす

- カードリーダーにマイナンバーカードを載せて「ICカードで署名」ボタンをおす

- 署名用のパスワードを聞かれるのでマイナンバーカードの署名パスワード(長いやつ)を入力します

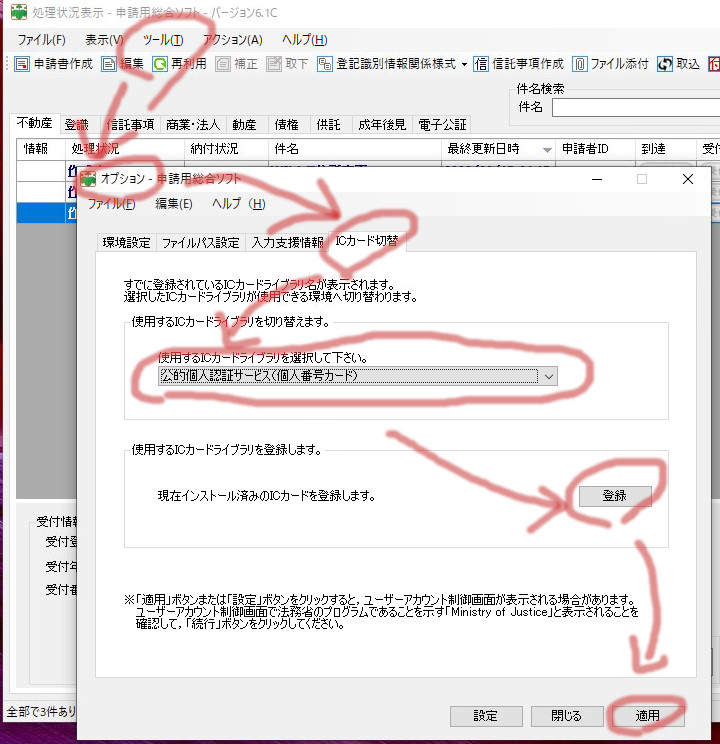

「ICカードリーダーにカードがささっていない」というエラーが発生する場合

- ツール > オプションの「ICカード切替」でICカードと証明書の種類を選択して「公的個人認証サービス(個人番号カード)」を選択する。

- 「登録」を押して「適用」するとICカードを読めるようになる。(途中、「公的個人認証サービスのICカードライブラリ設定ファイルを登録しますか?」と聞かれるのでOKを押す)

電子申請する

署名を付けた書類を選択して「申請データ送信」を押せば完了。

「添付情報を遺漏している可能性があります」というメッセージが表示されますが、住所変更のみかつ住民票コードを入力した場合は無視しても大丈夫です。

通常は「添付情報」に住所や所有者の変更を証明する書類など何らかの添付資料が必要です。このため添付ファイルがついていない場合はこのメッセージが表示されます。 今回の様に住所変更かつ住民票コードを入力した場合はこれらの添付が不要なので無視して問題ありません。

申請に問題がなければ概ね翌日にステータスが「受付済み」になります。

と同時にお知らせが届いて1日以内に手数料を納付するように通知が来ます。

手順5 登録免許税を納付する

通知が来たら速やかに「納付」ボタンを押して納付します。

オンライン納付の場合はこのまま銀行口座から直接納付できます。

21:00をすぎると納付が出来ないので早めに帰宅して納付しましょう

それ以外の場合は銀行振込で納付します。

1週間くらいで「公文書」に新しい登記情報が届くのでダウンロードしておきます。

補足:補正が必要になった場合

申請内容に誤りがある場合、法務局からお電話がかかってきます。

誤記程度であれば法務局で修正してくれますが、登記の物件が足りない等の大きな間違いがある場合は補正が必要になります。

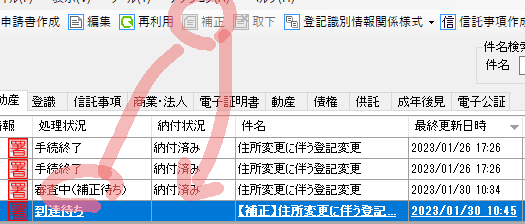

補正画面を表示する

補正が必要な場合は申請した書類が「審査中(補正待ち)」になるので選択し、画面上部の「補正」ボタンを押します。

指摘箇所を訂正する

編集画面が表示されるので、指摘された内容を訂正します。

納付額に変更がある場合

「登録免許税」の金額を修正するとともに「既納付額」に既に納付した金額を記載します。

「今回納付する額」が登録免許税と既納付額の差額になっていることを確認して下さい。

以下は登録免許税を2000円から3000円に訂正した例です。

編集が済んだら保存します。

再送する

画面上部のメニューから「署名付与」「申請データ送信」を実行します。

問題なければ新たに補正レコードが追加されて「到達待ち」状態になります。

とても詳細な手順を掲示してくださり本当にありがとうございます。おかげさまでズブの素人の自分でも区分所有マンションの住所変更の手続を完了することができました。心から感謝です。せっかくですので備忘録も兼ねて2点ほどコメントさせて頂きますね。

(1)不動産に関する項目の物件種別に関してRAYFANさんのように1棟アパートは「一般建物」ですが、区分所有の場合は「区分建物(専有)」になります。

(2)最近、申請用総合ソフトのエラーチェックが若干厳しくなったようで、申請情報の送信時に「添付情報を遺漏している可能性があります」というアラートが表示されます。住民票を住民票コードで代用しているせいだと思いますが、アラートを無視して送信したところ特に問題なく2~3日後に登記完了の連絡が来ました。

いずれにしてもこちらの記事で書かれている通りで無事に住所変更登録することができました。重ねてありがとうございました。

Takeさんコメントありがとうございます。

うまく登記の更新ができたようで良かったです。

ご指摘の内容はこれから反映しておきますね。